池谷(いけがや)裕二先生。 脳科学者 東大大学院教授 著書等多数

「豊かな環境は豊かな記憶力を育む」

このご本は池谷先生2001年の著書です

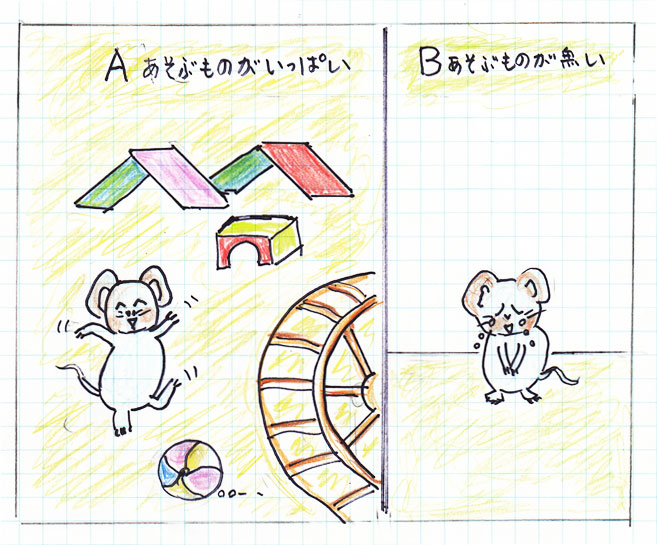

子ども時代に遊べる環境が豊かであるかどうかで、ネズミの脳の育ちがちがってくる、というお話です。「豊かな環境は豊かな記憶力を育む」

このご本は池谷先生2001年の著書です

乳幼児期の遊びの環境次第で、人間の子どもの脳にもこのような影響が出る?

ネズミの子ども時代の実験に関する池谷先生のわかりやすい説明をご紹介します。

Aのネズミ Bのネズミ

(数多くの遊び道具がある飼育箱で育つ) (遊び道具が全くない飼育箱で育つ)

この結果、Aのネズミの脳の神経細胞がよく発達していることがわかった・・

そしてこのAと,Bには学習能力の差も認められた

この結果を、モリスという学者が「A・B脳の記憶力の違い」と立証した

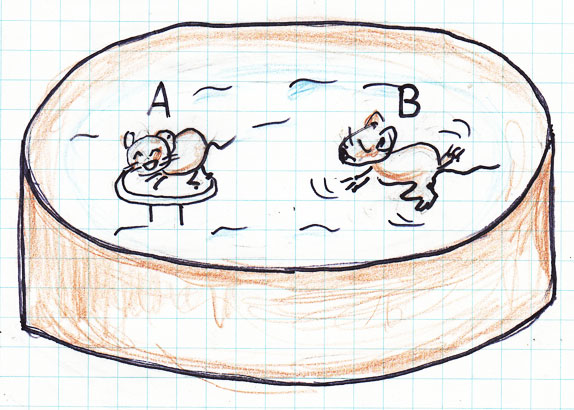

AとBのネズミへの実験「モリスの水迷路試験」です。

水の中に浅瀬が隠れている。泳ぎ続けるのは疲れるから、早く浅瀬を探したい・・というA、Bのネズミは・・

浅瀬を何日間で、探しだせるようになったのか!

遊ぶ物の多い環境で育ったネズミAは2日間! 遊ぶ物の無い環境で育ったネズミBは5日間!

「この研究は、記憶力は鍛えられる(いろいろな刺激を受けて)ということを立証。

神経細胞は鍛えれば活性化され、増殖さえするということが立証されました。」

とくにネズミを育てた環境の違いで、神経細胞の活性化の度合いも違うという事実はとても示唆に富んでいます。私たち保育士も子どもを保育する時にはこのことをよく意識してみたいものです。

保育園児を見てみましょう。 遊べる物が少なく、自分には十分に回ってこないという

乏しさの中でただ走り回ったりするさまも見てきました。

一方私は、保育園内で他種多数の遊具類で遊べる園児が、人との協調や、創造性を育む、という観察結果も捉えてきました。

池谷先生のお話、豊富な遊べる物とはまさに子どもの保育にもあてはまること、

多種多数の遊具類を自由に選択し、多種の遊具類を組み合わせる保育園児の遊具の遊びこそ、

Aのネズミの育ちにつながる・・と、考えられませんか?

保育園の子どもたちも、大いに遊べて学習するAのネズミ並みに育ってもらいたいでーす!